殖民统治是非常复杂的进程。在这个过程中,大英帝国展示了两副面孔:一个强有力的不断在扩展的帝国,一个在地方却时不时展示其脆弱性的帝国。19世纪至20世纪初,这既是一段殖民地民众仍在大量承受殖民压力的残忍时期,也是一段不断孕育未来改变的种子的时期。尽管遭遇政治上的打压、经济操控,身处大英帝国殖民统治下的人们,仍展示了他们性格的韧劲与包容,最为重要的是,他们仍然拥有创新的能力、接触的动力和整合的效力。

回顾历史大事件

学界用Black experience(黑人体验,本文译为被殖民体验)来形容大英帝国殖民统治下的人们所经历的一切,这些人中既包括非洲黑人、美洲非裔人,也包括印度人等非白人。这种被殖民体验没有固定的中心,它通过劳工运动、文化传播及政治参与等将亚非欧大陆和美洲大陆联结起来。大英帝国从17世纪20年代开始从事罪恶的奴隶贸易,帝国下的被殖民体验随即诞生。

被殖民体验的指涉随着时间迁移不断更新,但总体而言,它主要是指一种带有二元论的描述,包括不平等、次等性、臣属性等源自统治者与被统治者、公民与臣民、殖民者与被殖民者及本国人与非本国人的二元对立。

据不完全统计,1901年,大英帝国管辖下共有4300万黑人;20世纪30年代,大英帝国管辖内约有5000万非洲黑人、200万加勒比海黑人以及自19世纪中叶起到第一次世界大战前居住在英国的成千上万的亚洲人。

从时间上分析,19世纪到20世纪初,关于大英帝国统治下的被殖民体验有几次大的里程碑事件:

1807年,大英帝国从法令上废除奴隶贸易;

1834年,帝国开始了象征种族平等的奴隶解放运动;

1865年,牙买加莫特兰湾发生叛乱,约有400名黑人被杀害,这起事件警示世人,在大英帝国殖民统治下,真正远离强制与压迫的奴隶解放运动仍有很长的路要走;

1897年,殖民统治下的黑人已经意识到自我管理的重要性,大英帝国却表示不愿对黑人自治予以尊重;第一次世界大战后,从战场上归来的黑人老兵们陷入了对帝国深深的失落与理想幻灭之中,他们随后加入了各种政治组织,要求民族独立;

20世纪20年代,大英帝国不得不采取间接统治,这使殖民地产生了新的动向;

20世纪40年代,世界性的反抗此起彼伏,大英帝国被迫颁布《殖民地发展与福利法案》,象征性地赋予黑人臣民一些权利与自由,但此时已无法扼制汹涌向前的民族主义浪潮的蓬勃发展。

19世纪到20世纪初,大英帝国下的被殖民体验,不仅包括从帝国浪漫主义到帝国幻灭的意识形态转变,也包括政治领域的新动态;此外,一些丰富、具有创意、兼含反抗意识的文化形式也是对这一时期被殖民体验的完整表达,如语言游戏、宗教创新、流行文化等。

帝国“仁慈”与身份意识

最初,殖民地普通的黑人大众似乎对大英帝国保留着一种浪漫想象,尽管他们受制于殖民统治,但他们情愿将遥远的帝国想象成为“正义的中心”,形成所谓的“殖民主义与帝国主义”的二元对立。随后,紧跟奴隶贸易的废除,多数白人开始感觉到黑人权利扩张所带来的威胁,于是在教育与公共事务领域炮制了种族主义论调;但是这些大为偏颇的观点并没能阻止黑人地位的持续上升,一些著名的黑人领袖形象被确立起来,并将泛非主义的思潮带给大众,在三大洲间形成了一种共有的身份意识。

事实上,殖民主义和帝国主义二者间鲜有区别,但在大英帝国统治初期,黑人民众倾向于选择帝国主义而贬抑殖民主义,他们试图寻找帝国权威的支持来制衡在当地存在的定居者政府(定居者政府主要指由移民到当地进行管理的欧洲人所组建的政府,它与遥远的帝国政府并不经常一致,它有谋求自己更大利益的需求)。帝国的“仁慈”形象之所以存在,主要得益于以下几点:首先,通过教育、传教士、政治运动及文化仪式,大英帝国被描述为一个友善的王国,经由种种宣传,这种理念深入人心;其次,由于每天都全方位地受到殖民统治的打压,殖民地的人们需要想象出一个遥远的帝国形象来从精神上远离日常的痛苦。这种想象不是某种程度的爱国主义,反而是一种混杂的平衡,它希望帝国对殖民地予以回报,并能做出“好的权力”示范。但不久,这种浪漫主义的想象就灰飞烟灭:当殖民统治进一步确立后,相互欺骗会马上取代想象中的相互回报。

为了牵制殖民地的独立倾向,并为大英帝国的声誉进行辩护,废奴主义者最终赢得了废除奴隶贸易辩论的胜利。由于忌惮黑人独立范围的不断扩大,18世纪末到19世纪早期,种族主义的观念业已产生。到19世纪中期,伪科学种族主义思想与社会达尔文主义思潮盛行,对保守的帝国主义分子来说,这两种思潮都在支撑着白人统治、黑人臣服的事实。基于此,一种非正式的隔离开始实行。种族主义思想支持剥夺黑人的教育、政治及社会等权利,但是杰出的黑人领袖依然不可阻挡地出现了,比如塞缪尔·克劳瑟成为了英国国教的黑人主教。到19世纪末期,这些英国化的黑人开始抨击社会现实,他们看到了帝国宣扬的无所不包与种族主义的排斥行为之间的矛盾,于是不再摇摆,而是明确表达了希望确立自我身份的意愿。对掩盖在“仁慈”帝国形象之下的种族主义实践的重新认识,促生了泛非主义政治自觉的思潮(泛非主义是指一种政治行动与政治思潮,肇始于19世纪,它是一套希望将整个非洲统一在共有的认知下,从而推动非洲政治独立的思想体系与政治实践)。

马库斯·加维

19世纪到20世纪初,至少有两波泛非主义思潮。1900年,由非洲克里奥尔精英领导召开了第一届泛非会议,参加者多数是受过高等教育的知识分子或政治领袖,他们当时的主要目标是企图唤醒帝国的良心,改变大英帝国对待黑人的态度。然而这些精英们的高出身成为了一种障碍,这一时期的泛非主义仅仅存在于小范围的黑人精英中。第二阶段的泛非会议扩大了受众范围,吸引了更多的普通群众,在会议中所表达的主题思想、动议与实践不再是寻求帝国的妥协,而是进一步提出了自治理念。从意识形态上的绥靖到广泛动员的政治活动是革命性的转变,催生了20世纪40~60年代的许多重要社会性事件与突变。其中,牙买加黑人领袖马库斯·加维是这些变革的杰出代表之一。

政治歧视与民族独立

长久以来,非洲人一直作为大英帝国军队的辅助。18世纪,黑人军队被帝国当局认定为“貂皮手臂”,非洲军人帮助大英帝国征服了从加勒比海到西非海岸的大片区域。然而,第一次世界大战成为了鲜明的转折点。尽管长久以来享受着非洲源源不绝的军力供应,大英帝国却并没有意识到对黑人军人匹配以同等尊重的重要性。由于付出不被认可,黑人老兵们从战场归来后,对大英帝国所宣扬的“平等及回报”充满了失望,一种强烈的失落感与幻灭感愈演愈烈。作为一种替代,这些归来的老兵们积极地参与到各种政治组织中,强烈要求民族独立。

性别的歧视也是黑人政治体验的重要组成部分,与女性的权益与权利的不平等休戚相关。在殖民地,女性被排除在公共领域之外,享有的教育及公共资源非常有限。殖民统治体系进一步将男权观点加诸于黑人社群:所有的工作仅对黑人男性开放,酋长、劳工、农民等全部都是黑人男性,黑人女性好像与殖民统治完全没有瓜葛。女性被认为政治参与无能,在一些殖民地,黑人女性还要遭受屈辱性的医疗测试等,所有的殖民法律支撑着男性对女性的掌控权。家庭包办婚姻进一步加强了这种性别不平等。当然,也有一些女性享有非正式的权利,但这种情况仅仅是因为他们的丈夫居于殖民统治权力的顶端。

从体制上看,黑人的次等性被白纸黑字限定着,依照殖民法律,黑人无法像普通公民一样享有习惯性权利、自由权及受保护权,黑人也被禁止参加各种文化活动及拥有政治权利。

在日常的殖民管理中,非洲的中间人担任了一些不重要的职位,但也产生了一定影响。非洲中间人主要指那些在政府或相关机构担任翻译员、调解员、录音员等职位的非洲人。他们帮助殖民者与当地民众进行沟通,为双方提供信息,监控殖民政策的实施,以进一步加固殖民统治。

实际上,非洲中间人和殖民统治者间形成了某种相互依赖的关系。不过这种相互依赖式的关系并没有持续多久,当殖民统治确立下来,殖民当局逐渐稳固时,便不再需要非洲中间人。在殖民统治步入正轨前,非洲中间人还可以升至一些较高的职位,但在殖民统治加固后,他们便可以随意地被免掉,有些人甚至被逮捕、被监禁、被流放。

禁锢压制与文化进步

大英帝国殖民统治时期,黑人的文化抵抗主要表现为语言游戏和破坏。

由于在许多领域受到禁锢和压制,“用文字回击”成为黑人表达不满的呐喊,这也被认为是反殖民主义的一种方式。与此同时,还有其他一些形式,如“黑人命名”,黑人们以皇家的仪式来命名自己的孩子,如“茱比利”(意为25周年庆),以此来表达对皇室的忠诚;再如,人们在命名中找到了自我确认与自我表达的乐趣,“吉库尤”(呼应吉库尤族)、“肯雅塔”(意为肯尼亚人)等名字也表达了他们的自我定位。我们可以将这些通过命名或专有名词进行的语言游戏视为一种克里奥尔化的创造,这是一种更关注普通人的生活而非反抗的文化,通过掌控、模仿及改变,人们互相取乐,并找到了一种自我存在感。

在体育界,板球代表着进步,与对帝国的成功挑战。板球最初被视为一种小资的文化、一种公共学校的道德体现以及一种真正的英国特性。那么,在殖民的边缘地带,对板球的出色掌握就成为了以体育来要求解放的象征。板球先是被引进到加勒比海半岛的精英学校,很快就传播到工人阶级;随后,下层居民也开始在大街上、后院里、海滩旁尽情地玩耍。

对基督教的糅合及创新在殖民开始前就已经产生,不过在殖民时期,它不断得到加强,殖民统治结束后进一步走向兴盛。最开始,基督教以为殖民辩护的角色而存在,殖民被认为是将文明传播给野蛮人。但事实上,基督教远比帝国的领域要宽广。19世纪,民众已经掌握到蕴含在基督教中的解放精髓,并取之作为反抗的象征;同时,他们还以基督教义作为教化广大民众识字的媒介。19世纪末,一些非洲独立宗教开始出现,人们将本土元素糅合进基督教。如在南非约翰内斯堡出现的曼格那·莫科尼埃塞俄比亚教,类似的宗教鼓舞着人们去体验自治,这些新形式的宗教同时包含着预言与政治两种成分。

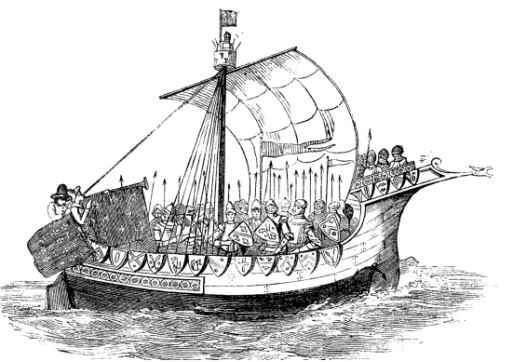

南非自由州布尔战争期间建造的英国堡垒

流行文化也是承载黑人愉悦与创造性的领域。卡利普索民歌、奇木兰加解放者音乐、爵士乐、强节奏爵士乐、非洲打击乐及雷盖乐等艺术形式给当代艺术带来了无穷无尽的灵感。丰富的音乐形式被认为是自我独立的一种表现,它们取代了在种植园、拥挤的矿工宿舍及其他殖民领域的痛苦和压抑。

可以说,以上的种种文化体验代表着文化混杂与文化整合。通过这种文化多元主义与语言多元主义,非洲人将自己与大英帝国的统治相联结;通过这种文化整合,一颗带有共享性的非洲认同的种子被播撒,随后在全球掀起了巨大的改变。

贸易垄断与客观遗产

由于海上贸易的发展,殖民地的港口成为发展最快的区域,由此在非洲内陆农村与港口城市间形成极不均衡的发展情况。由于强制劳动体系的施行,主仆关系大行其道,这不仅意味着严峻的工作环境,如采矿工业的极端危险与劳累,也折射出帝国的贸易商人对黑人工人的极度不信任。

土地的管理及所有权也是极具争议的领域。在澳大利亚,土著居民区被无偿清除,土地被无偿征用,本土居民只能移居到边缘地带。1911年,加拿大土著人仅占有不到1%的土地。在19世纪的大部分时间里,大英帝国下的契约劳工主要来自南亚和中国。1879—1920年,约有6万南亚人在斐济当劳工。19世纪90年代,约有3万印度人在肯尼亚修建铁路,超过一半的劳工在铁路建设过程中死伤。在种植园工作的工人,其工作环境也好不到哪儿去,同样面临高死亡率的威胁。可惜的是,这些劳工并没有收到应有的回报。1899年,新西兰禁止非白人移民;1901年,澳大利亚紧随其后颁布了类似法律;1910—1913年,加拿大和南非也出台了类似禁令。

客观上来看,这种经济体系也留下了一些遗产。如乌干达-肯尼亚铁路帮助这个地区建立了联系网络,是潜在的财富与效率的象征;在伦敦,大量存在的水手团体也代表着他们在某种程度上融入了英国工人阶级。从主观上讲,我们不能说大英帝国的殖民统治有受益地方的属性,所有的框架与机构仅仅是为了宗主国的利益;但是,我们可以肯定的是,非洲人民坚忍的性格,他们在困苦环境下越发繁盛的脾性,以及通过微妙的表达进行创造及把痛苦转移的心气。(黄立志)

版权声明

版权声明