雪花看起来是白的,实际上是无色透明的冰晶体。水蒸气进入大气中形成云,当气温很低时,水蒸气分子就会冷却成细小的液滴,而这些液滴会在周围的颗粒物(如花粉或尘埃)上凝结起来形成冰晶。这些细小的冰晶就是“婴儿版”的雪花。这些冰晶在空中飘来飘去,不断与其它水蒸气相撞。水蒸气接触到冰晶后就会变为固态晶体,粘附在最初的雪花晶核上。这一过程反复发生,使雪花从一粒小得几乎看不见的晶核,逐渐成长成一片成型的雪花。当冰晶增大到能够克服空气的阻力时,便落到地面,这就是雪花。

鹅毛大雪是粘出来的

李白曾用“燕山雪花大如席”来形容燕山雪花之大,白居易也在《雪夜喜李郎中见访兼酬所赠》中写道“可怜今夜鹅毛雪,引得高情鹤氅人”。事实上,单个雪花本身是很小的。一般情况下,我们能够看到的单个雪花直径一般在0.5~3毫米之间,大约3000~10000个雪花加在一起才有一克重。

研究表明,雪花晶体的大小取决于水汽凝华结晶时的温度状况。当气温为-36℃时,雪晶的平均面积是0.017平方毫米;当气温为-24℃时,平均面积是0.034平方毫米;气温为-18℃时,平均面积是0.084平方毫米,-6℃时,为0.256平方毫米,气温在-3℃时,雪晶的平均面积增大到0.811平方毫米。因此在非常严寒时形成的雪花晶体很小,几乎看不见,随着气温升高,雪花晶体会相对大些。

通常我们看到的“鹅毛大雪”并不是一片雪花,而是由许多雪花粘连在一起形成的效果。在温度相对较高的情况下,雪花晶体很容易互相联结起来,这种现象称为雪花的并合。尤其当气温接近0℃,并且空气比较潮湿的时候,雪花在下落过程中的并合能力特别大,往住成百上千朵雪花合成一片“鹅毛大雪”。

形状取决于环境

对于雪花的形状,古人曾有描述“凡草木之花多五出,独雪花六出”,意思就是:凡是草科、木科的花朵一般是五个花瓣,唯独雪花有六瓣。那么实际情况是怎样的呢?

历史上第一位给雪花拍照的人是美国人Wilson Bentley,他一生拍过的雪花数量超过5000朵,发现其形状从未有重复,引发了科学界的关注。随后,很多对雪花感兴趣的科学家和摄影师都加入了拍摄雪花的队伍,证实了雪花确实并非都是通常认为的六瓣状。

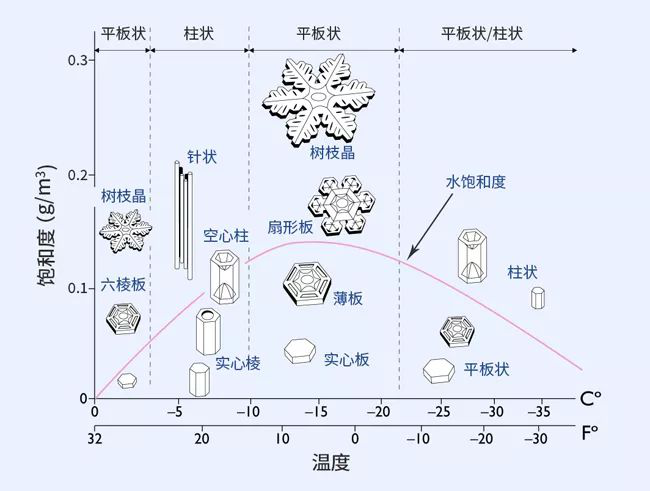

雪花的形状很大程度上取决于云层中的温度和湿度。日本物理学家中谷宇吉郎早在20世纪30年代就通过在试验室培育雪花发现了雪花形状的形成规律。

温度对冰晶的形成与结构有着至关重要的作用。最大的最好看的六瓣星状雪花只生长在云层温度在-15℃左右的狭窄温度范围内,针叶和柱状物雪花最常形成于-6℃左右的云层中。湿度对雪花的影响也不容小觑。当云层湿度较高时,雪花的边角处更容易聚集冰晶,会长出更精致的树枝状雪花晶体,在湿度较低的情况下则易形成较扁平的板状或者柱状晶体。

尽管研究人员一直在研究雪花晶体形状的理论方程,但我们仍然不知道形成特定形状背后的精确变量。多年来,雪花晶体可以分类的种类数量一直随着研究观测在增加,在20世纪30年代的早期研究中,它们被分为21个不同的基于形状的类别;在20世纪50年代,这个类别扩大到42个类别,在20世纪60年代扩大到80个类别,至2013年扩大到121个类别。

每片雪花都独一无二

每一片雪花在落地之前,都在空中飘荡了许久。在这段漫长的旅途中,雪花也在不断地成长变化,到落地之时,每片雪花都长出了不同的姿态。可以说,世界上不存在两片完全相同的雪花。

冰晶刚开始聚集时,形状看上去都极为相似。这主要是因为水分子中氢原子和氧原子的结合方式导致冰晶的晶格通常都呈六边形。假如雪花在最初几步便停止生长,那就会有很多极其相似的雪花。但雪花会在下落的过程中不断吸引越来越多的晶体,一层又一层地向外扩展。在六条边中,有几边可能有些歪歪扭扭。与平滑一致的部位相比,这些凹凸不平的部位更容易吸引水分子凝聚,逐渐生长出几条分支。

除此之外,还有各种各样的因素会对雪花的形状造成影响。尘埃等异物可能改变晶体的形状,水分子与已经形成的晶核相撞的角度也会导致形状的差异。雪花还会不断与其它雪花相撞,一些分支可能会被撞断,但不久新的分支又会长出来,进一步增加了每一片雪花的独特性……

一些科学家称,雪花晶体可能的组合方式也许是全宇宙中原子构成晶体组合数量的两倍。假如上述数学推算真的成立,那么无论过去、现在还是将来,都不可能出现两片完全相同的雪花。

物理因素和天气情况决定了雪花的形状和大小。数学则决定了每一片雪花都独一无二。

版权声明

版权声明